日前,住建部颁发了2017年度华夏建设科学技术奖,北京大学作为第一(唯一)完成单位,北京大学建筑与景观设计学院汪芳教授作为第一完成人,北京大学城市与环境学院陈彦光教授等作为主要完成人共同合作完成的项目“建成环境地方性的规划理论和方法”荣获一等奖。这是2002年10月建设行业权威科学技术奖——华夏建设科学技术奖设立以来,北京大学作为第一(唯一)完成单位,首次获得该项部级科技奖的一等奖。

丰富多彩的自然环境和人类活动,造就了中华大地千姿百态的城乡景观。但在全球化和城镇化的冲击下,城镇面貌雷同,村庄快速消失;特色危机已成为各地城镇发展中面临的普遍问题。新型城镇化为城乡空间品质提升、特色发展带来机遇。同时,经历了引进国外规划理论的阶段之后,规模空前的城镇化为探索中国特色规划理论提供了丰厚土壤。就地方性研究而言,相关技术需要提高准确性、关联性、和适用性,在定量分析、因子和空间关系、复杂系统中的实践校验等方面有待提升。本项工作依托国际合作和学科交叉,持续得到中国国家自然科学基金委、中德科学中心(中国国家自然科学基金委、德国科学基金会共同设立)、北京市自然科学基金委的项目资助。

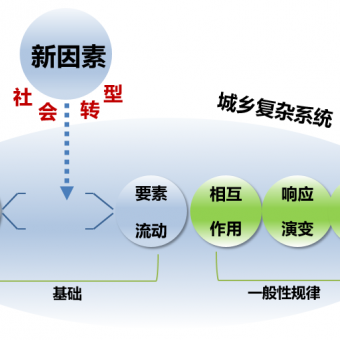

保存地方特色已成普遍的社会共识,但地方性不是一成不变。在城乡复杂系统中,面对社会转型中的要素流动、新因素介入,如何作用响应,实现优化与调控,是本研究的科学问题。总体思路是针对城乡环境特色危机,从多个空间尺度,揭示环境影响下的本土景观响应规律,构建地理建筑景观理论框架;实现“空间-人-时间”的关联分析,提出城乡记忆测度模型;从单体保护扩展到区域系统,建立文化景观安全格局,服务国家文化安全战略。并在历史地段、乡村景观、生态脆弱带、文化过渡带等区域实践运用。

成果1:构建地理建筑数据库,揭示建筑的“环境影响-空间响应”在社会变迁中的适应机制。这是在归纳朴素适宜技术、提取地方基因符号的基础上,为大量消失的传统建筑在社会转型中探索适应机制。发现环境影响下本土景观响应的一般规律,提炼地理建筑景观的不同地方性类型,并揭示社会变迁背景下的适应性作用机制。

成果2:定量研究城乡记忆的“空间-人-时间”的关联作用,构建测度模型。这在对第一项成果在空间形态研究的基础上,注入记忆元素,来获得地方性的意义,解决城镇失忆、错忆;同时流动性对记忆是双刃剑,构建多要素、动态性的城乡记忆研究体系。针对多要素,建立记忆定量测度模型;针对动态性,揭示流动性对城乡记忆的作用机制。

成果3:建立区域、跨区域尺度的“节点-背景-联系”文化景观安全格局模型,服务国家文化安全战略。如果孤立来看某一建筑或地段,将仍然无法应对景观孤岛化、同质化危机。由此进一步完善整体性、区域性理念。这首先将地方性作为一种区域现象加以考察,分析地方性的尺度效应,并完成具有区域发展战略意义的典型地理带空间检验,如农牧交错带、长城文化带等等。

地方特色是城乡发展的核心竞争力。特色是文化自信的基石。团队将继续立足中国现实、注重国际交流、汲取中国文化精华,就“建成环境地方性”的研究,进一步归纳中国本土适宜技术,推进规划学科的理论完善,丰富城乡环境的地方性空间实践。

住建部关于发布“2017年度华夏建设科学技术奖”授奖项目的公告,请参见:http://www.cstcmoc.org.cn/plus/view.php?aid=3898。

本团队项目信息如下:

获奖项目:建成环境地方性的规划理论和方法

获奖人:汪芳、陈彦光、蒋春燕、殷帆、刘扬、陈旭来、徐璐、贺靖、秦跃磊、刘健、陈婕、于枫垚、刘晓宇、吴茜、宗颖俏

完成单位:北京大学